1938年10月15日,大冶市石灰窑镇(今黄石市西塞山区)附近。作战中的侵华日军海军陆战队土师部队,遭到中国抗日军民阻击。

1938年10月2日,富水河岸。侵华日军藤冈部队的机枪手正在向中国守军扫射。

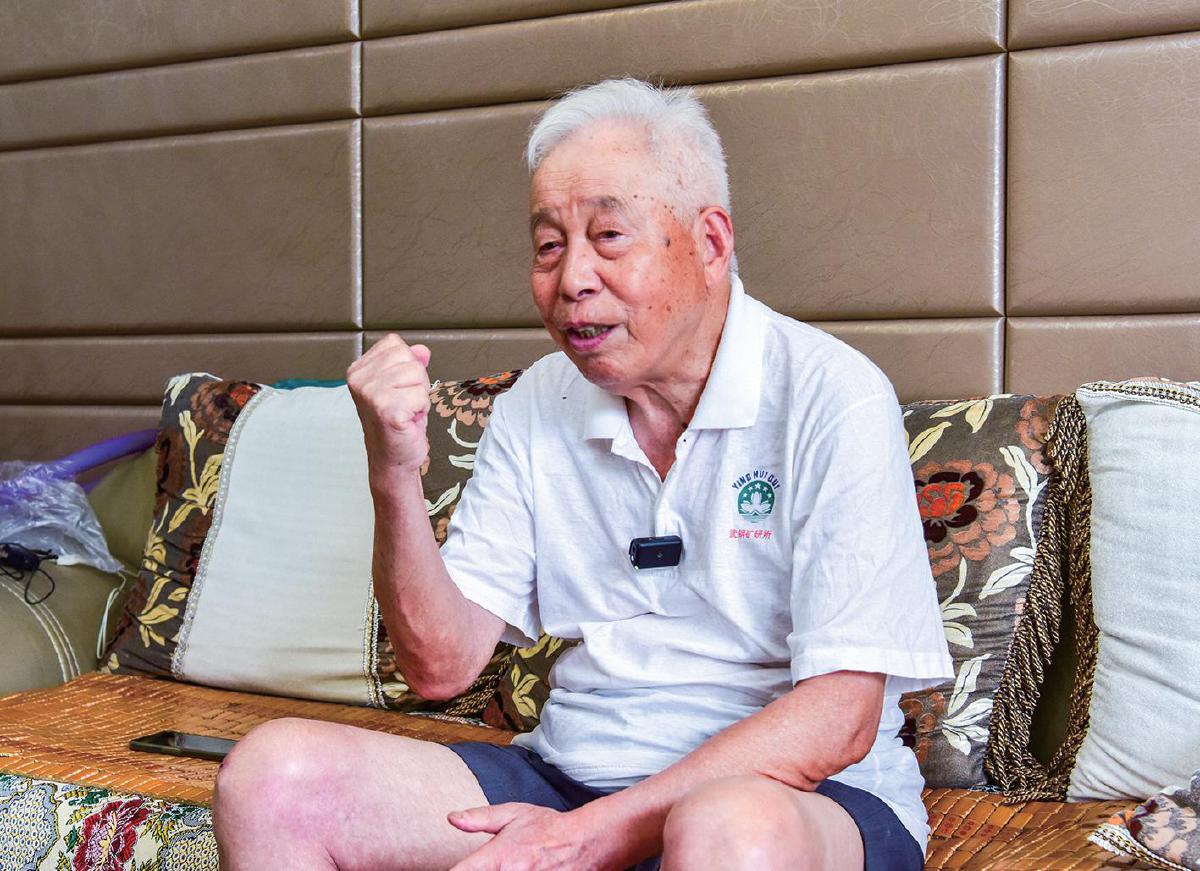

邵忠良

1938年9月26日,侵入富水河以东地区的日军飞机和地面部队。

同一天,侵华日军数十架飞机投弹、扫射大冶县城,大冶城墙倒塌。

最大弹坑达100多平方米,大火焚烧长达40个小时。

1938年9月15日,阳新富水河一带,搬运重武器的侵华日军小堀部队士兵。

激战两个月,半壁山失守。长江下游至武汉,至此无险可守。

随军记者镜头下的日本侵略者,在我国土上欢呼,我国民在血与火中哭泣。

在岁月的长河中,有些日子我们永远不能忘记。

7月13日上午10时,黄石在全市范围内开展试鸣防空警报活动。当一声声警报响彻长空,城市的每个角落都回响着这特有的低频震动。

时间是有记忆的,当记忆以警报声的形式呈现,当听觉带来情感的痛觉,人们也便拥有了更强大的力量。

作为武汉的东大门及华中工业重镇,黄石是侵华日军“以战养战”的关键目标。武汉会战期间,1938年7月13日,侵华日军轰炸机首次空袭黄石港与大冶县城。此后的数月间,轰炸范围扩展至阳新、金牛、保安等城镇。

山海回眸,沧桑巨变。我们拉响警报,是为历史而鸣,为和平而鸣。

不能忘却的“黄石保卫战”

1938年的蝉鸣被炮声撕得粉碎。

夏日的黄石港飘着铁锈味,江面上的日本军舰像一群黑背鲨鱼,舰上的炮口正吐着火舌。

“轰!”

7月13日,黄石港地区的军民头顶掠过呼啸声——3架轰炸机翅膀上的太阳旗标志像渗了血。它们俯冲时,驾驶舱里的日军,眼睛眯成两条缝,像屠夫般盯着待宰的“猎物”。

“跑!”

小毛(影视剧人物)从仓库里冲出来,胳膊上还淌着血。“快,跟我去江边。”小毛的吆喝混着炮声,震得耳膜发疼。

跑到江滩时,黄石港地区已经冒起浓烟。江水的哗哗声混着伤兵的呻吟。

当年的场景我们已很难想象,拂去历史的尘埃,黄石那段屈辱的往昔渐渐浮现——

侵华日军先后攻陷上海、南京之后,向华中重镇——武汉进攻。

黄石是武汉的重要门户,有着丰富的矿产资源,对于企图发展钢铁工业、实现“以战养战”的日本来说,是一个宝藏城市。

《红色记忆——黄石党史故事》记载,7月13日,日军3架飞机首次轰炸大冶县城及黄石港、石灰窑。日军侵占黄石后,在黄石地区疯狂掠夺矿产资源,扶植日伪政权,实行烧、杀、抢“三光政策”,推行奴化教育。

8月3日,中国空军和苏联空军志愿队与日本空军首次在黄石港上空激战,击落日军轰炸机1架、战斗机11架。此后,日军海陆空全面进犯黄石,黄石保卫战正式打响。

西塞山历来是兵家必争的军事要塞。1938年10月8日,日军第十军下辖的台湾混成旅团在军舰和飞机的配合下,向河口发起进攻,遭到西塞山炮兵反击。

此后数日之中,侵华日军多次集结海陆空火力,试图突破西塞山天险,但我方将士始终坚守阵地、宁死不退。同年10月,黄石军民在这里浴血奋战,成功迟滞日军机械化部队攻势。不少将士在这场战争中牺牲,长眠于此。

黄石军民的顽强奋战,让日军在这场战役中受到沉重打击,但因寡不敌众,守军防线最终被日军攻破。10月中旬,阳新县城、石灰窑、黄石港相继失陷。26日,日军攻占金牛,黄石地区全部沦陷。

“黄石战场作为武汉会战的外围关键战场,发生大大小小的战斗有100多次,历时两个多月,占武汉会战总时长的一半以上,是名副其实的主战场之一。”黄石市档案馆相关负责人介绍,黄石保卫战给予日军重大打击,拖延了日军侵略速度,为武汉军民撤退争取了时间,避免了南京大屠杀式的悲剧重演。

不忘历史珍惜和平生活

战场的硝烟已经远去,历史的警示犹在耳畔。“脑海中突然泛起一股复杂的情绪,很庆幸自己生活在和平的国家。”试鸣警报声将市民邵忠良的思绪瞬间拉回到80多年前。

1942年7月16日,邵忠良出生时,黄石尚在日军铁蹄下。

在邵忠良的老家,珍藏着一本泛黄的相册。相册内有他从医50多年的记忆瞬间,也珍藏着家族几代人的合影。这些照片,见证了一位医者的人生轨迹,也串联起几代人的家国记忆。

邵忠良出生在大冶还地桥一个普通农户家庭。父亲常向邵忠良讲述当年的惨状:日军空袭大冶多次,先后轰炸大冶县城、保安、殷祖、刘仁八等城镇乡村。沿江地带尤其惨烈,军民伤亡惨重。

仅1938年9月26日这一天,日军出动数十架飞机投弹、扫射大冶县城,城墙倒塌,最大弹坑达100多平方米。大火焚烧长达40小时,大冶老县政府至北门长约2华里的房屋千余栋,全被炸毁,居民死伤甚多。从前线撤下来的伤病员,全部蒙难。大冶县城烟火漫天,尸横遍地,惨不忍睹。

“鬼子坏得很,任意抓中国老百姓。”邵忠良的记忆中,父辈常这样告诉他,这也从侧面印证了日军惨无人道的暴行,让所有民众都恨之入骨。

父亲的讲述在少年邵忠良心中埋下从医的种子。“只有学医才能救更多人。”邵忠良在1962年以优异成绩考入武汉医学院(现华中科技大学同济医学院),成为一名大学生。

“当时很多人想去大医院,可我想起父亲说的‘针脚要密’——乡镇缺医少药,这里的‘针脚’更需要我。”他背着褪色的帆布包,踩着泥路走到汪仁镇。当时卫生院只有几间土坯房,药柜里摆着几瓶磺胺粉。

“还记得那是1968年的一天……”从医50多年,让邵忠良久久不能忘怀的是刚到乡镇卫生院的那一晚,窗外下着鹅毛大雪。他烧水泡脚后躺下休息,睡得正香时,一阵急促的敲门声响起,“邵医生,邵医生,我家孩子发烧了,手脚都在抽搐!”

被窝的温暖像细丝般缠绕,他却毅然起身。他知道,有些牵挂比暖被更滚烫。

穿好白大褂,背着药箱,雪地中,他深一脚浅一脚地赶到患者家中,抱起满脸烧得通红的小患者,“孩子父母跪在地上给我磕头,说‘大夫,我家就剩这根独苗了’。”那天,他在灯下守了整夜,用酒精给孩子擦身、喂药,直到孩子出了一身透汗。

警报声里的时代交响

邵忠良先后在汪仁镇、东风农场等基层卫生院工作。1985年,邵忠良调入黄石市五医院,此时的他已从青涩医生变成科室主任,但他始终记得父亲对他的嘱托。

有年轻医生笑他“老古董”,他却指着相册里的照片说:“你们看,1938年的血,1968年的汗,都是连在一起的。”

退休后的邵忠良住在下陆区杭州西路社区。多年来,他养成了看《新闻联播》和健步走的习惯。

“只有脑袋和身体都锻炼好,才有能力为国家建设奉献自己的力量。”邵忠良时常告诫子女。

这告诫声如同城市上空的声声警报,历史的深沉回声中,曾经的屈辱劫难与如今的辉煌成就相互交织——

将镜头转向黄石港码头,江风卷着汽笛长鸣。

87年后同一经纬度浮现出奇异的交叠图景:当年被炸沉的军舰残骸早已化作江底的泥沙,守军冲向敌机的身影与今日港口巨型塔吊的钢索重叠,被炸毁的西塞山炮台遗址旁,新建的古栈道正迎来一批批游客。

游客越过老城区,穿过当年被日军焚毁的“华记水泥厂”断墙,眼前是重新修葺的“华新1907文化公园”。讲解员的声音里,既有“黄石工人连夜抢运矿石支援前线”的热血往事,也有“黄石建成全国最大铜精炼基地之一”的时代强音。

月上中天时,黄石长江大桥的霓虹次第亮起。桥面上,晚归的货车载着“黄石造”高端钢材驶向远方;江风掠过,送来远处“黄石书房”的琅琅书声,孩子们正齐诵:“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂……”

历史的伤痕从未被抹去,刻在每一块老砖缝里,藏在每一声乡音的记忆中。它托举起这座城市拔节生长的新楼,点亮每一盏为明天守候的灯火。

“不能等枪炮响了,才想起国防教育,要让战争警报率先在头脑里拉响。”黄石市国动办(人防办)宣教中心负责人王昶说,国无防不立,民无防不安,每年按时响起的警报声唤起市民的国防意识,使人人具有责任感、危机感。

据介绍,黄石市开展的“7・13”防空警报试鸣暨人口疏散演练、黄石人防疏散小程序的推广直播;国防动员及人民防空工作职责、人民防空警报知识、人防工程及人员疏散隐蔽相关知识宣传活动,让国防教育入脑入心。目前,累计超50万人次受教育。

“真正的强大,不仅在于钢筋水泥的森林,更在于代代相传的精神密码。”王昶说,当历史的回声与时代的强音响彻云霄,这片经历过血火的土地,正在奏响中华民族伟大复兴的最强音。

(注:所有老照片均翻拍自公众号《暗线》)《 东楚晚报 》( 2025年07月14日 第 4 版 )

转载地址:https://appsta.hbhsrb.com/epaper/web/dcwb/app_dcwb/2025-07/14/content_99236517.html